Der Baukostenzuschuss (BKZ) ist eine einmalige Zahlung, die ein Netzbetreiber vom Anschlussnehmer (z.B. Betreiber eines Batteriespeichers) für den Ausbau der örtlichen, mittelbaren Netzinfrastrukturerhebt, wenn ein neuer Netzanschluss oder eine Erweiterung eines bestehenden Anschlusses erforderlich ist. Die gesetzliche Grundlage bildet die Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) auf der Niederspannungsebene. Auf höheren Spannungsebenen existiert keine unmittelbare Grundlage für die Erhebung von Baukostenzuschüssen, aber in der Branche wird im Regelfall „Positionspapier zur Erhebung von Baukostenzuschüssen“ der Bundesnetzagentur (aktualisierte Fassung vom November 2024) angewendet.

Darüber hinaus gibt es weitere Kosten, die für den unmittelbaren, technischen Anschluss an das Stromnetz entstehen. Hierzu zählen Kosten für den Bau des Anschlusses, z. B. für Verkabelungen oder die Errichtung von Schaltfeldern. Unmittelbare Netzanschlusskosten werden vom Netzkunden unabhängig und zusätzlich zum BKZ gezahlt.

Es gibt keine einheitliche Formel für den BKZ, jeder Netzbetreiber hat eigene Berechnungsmodelle. In der Praxis richtet sich die Berechnung nach dem sogenannten Leistungspreismodell, das von der Bundesnetzagentur empfohlen wird. Dabei wird die vereinbarte Anschlussleistung mit Leistungspreis des Netzentgelts für Anlagen mit über 2.500 Vollbenutzungsstunden pro Jahr multipliziert. Die Höhe des BKZ entspricht dann also im empfohlenen Modell der Höhe der Leistungskomponente des Netzentgelts, das ein Verbraucher mit über 2.500 Vollbenutzungsstunden pro Jahr zahlen muss. Die Höhe des BKZ hängt dabei in der Praxis von mehreren Faktoren ab, insbesondere:

- Netzebene: Ob der Anschluss an das Mittelspannungs- oder Hochspannungs- oder Höchstspannungsnetz erfolgt, beeinflusst die Kosten. Je nach Netzgebiet können die Kosten entlang der Spannungsebene sinken oder steigen, es gibt hier in der Praxis keinen klaren Trend.

- Anschlussleistung: Je mehr Leistung benötigt wird, desto höher kann der BKZ ausfallen.

- Regionale Unterschiede: In Süddeutschland, wo das Netz stärker lastdominiert ist, fallen die Baukostenzuschüsse oft deutlich höher aus als im Norden. Zudem werden im Süden tendenziell weniger Rabatte auf die reguläre Berechnungsformel der BNetzA gewährt als im Norden, was das Nord-Süd-Gefälle der BKZ noch verstärkt.

Ja, und zwar erhebliche. Die Höhe des Baukostenzuschusses ist regional sehr unterschiedlich und typischerweise in Süddeutschland deutlich höher als in Norddeutschland. Laut dem aktuellen Positionspapier der Bundesnetzagentur (Stand: November 2024) sind Netzbetreiber verpflichtet, die Berechnungsgrundlagen und regionalen Unterschiede transparent zu machen.

Zum Beispiel: Ein Batteriespeicher mit 100 MW Anschlussleistung kann in Norddeutschland mit einem BKZ von unter 5 Mio. € rechnen – in Süddeutschland hingegen oft mit über 14 Mio. €. Diese Differenz von rund 9 Mio. € kann einen erheblichen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit eines Projekts haben.

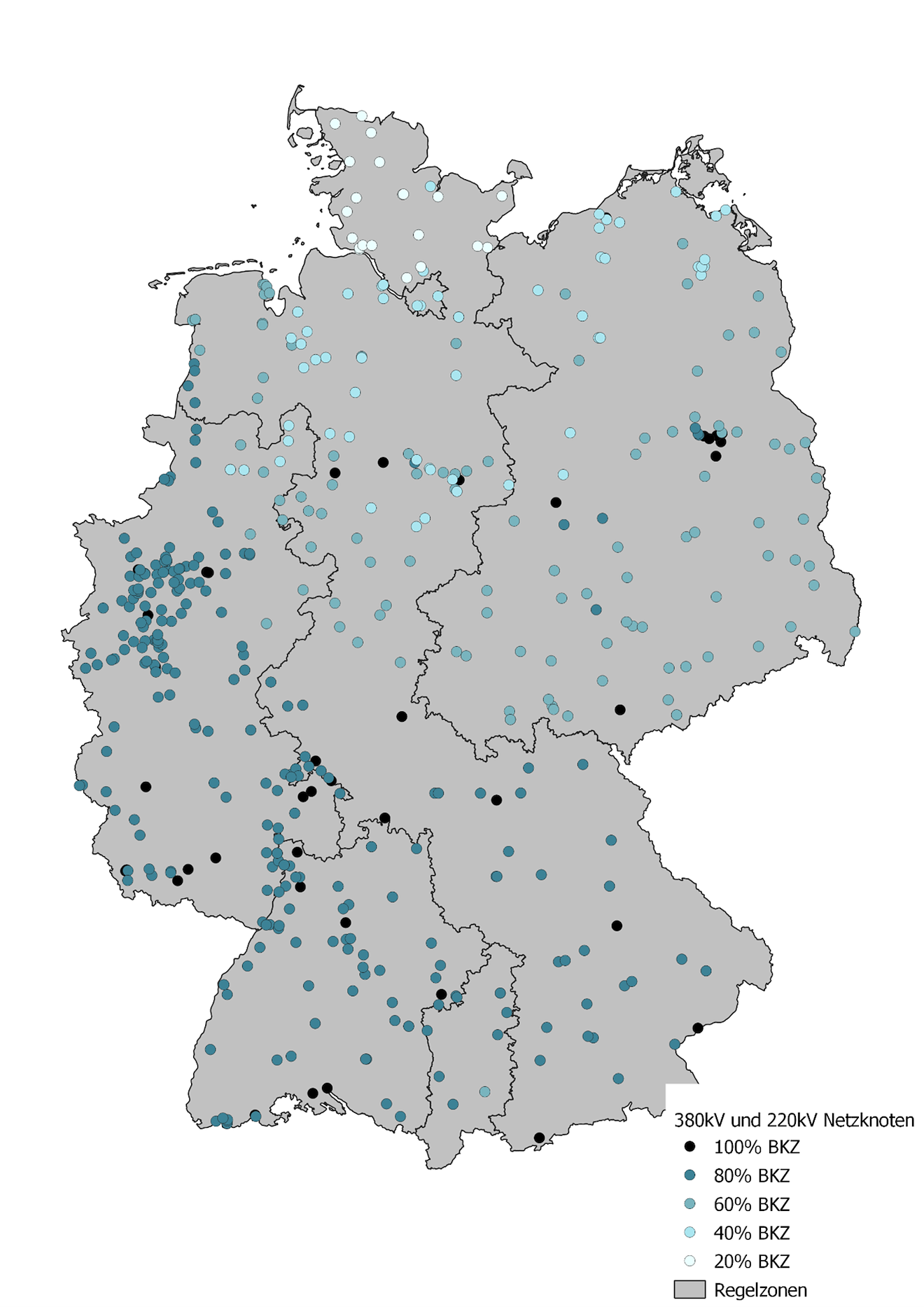

Die Karte der Übertragungsnetzbetreiber zeigt deutschlandweit verschiedene Netzknoten, an denen eine Differenzierung des Baukostenzuschusses sinnvoll sein kann. An helleren Netzknoten kann der Baukostenzuschuss stärker reduziert werden als an dunkleren Netzknoten.

Batteriespeicher sind ein zentraler Baustein der Energiewende. Sie helfen, Strom aus erneuerbaren Quellen zwischenzuspeichern und dann bereitzustellen, wenn er gebraucht wird. Das entlastet das Netz und macht die Stromversorgung flexibler und stabiler.

Ein hoher Baukostenzuschuss kann jedoch dazu führen, dass Projekte wirtschaftlich nicht mehr attraktiv sind. Obwohl Speicheranlagen gesetzlich nicht mehr als klassische Stromverbraucher gelten, müssen sie weiterhin den BKZ zahlen. Viele Unternehmen und Verbände – darunter auch Kyon Energy – fordern deshalb eine Reform, um Speicherprojekte nicht länger zu benachteiligen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat im Juli 2025 die Erhebung von Baukostenzuschüssen (BKZ) für Batteriespeicher gebilligt. Im Zentrum des von Kyon Energy initiierten Verfahrens stand die Frage, ob Netzbetreiber für stationäre Batteriespeicher-Anlagen Baukostenzuschüsse unterschiedslos zu Letztverbrauchern verlangen dürfen, obwohl diese das Stromsystem entlasten und nicht wie klassische Letztverbraucher agieren. Die Folgen der Entscheidung sind weitreichend – für die Investitionssicherheit in Großbatteriespeicher, für die Planungspraxis von Projektentwicklern und für die Rahmenbedingungen der Energiewende – und werfen grundsätzliche Fragen hinsichtlich des Gestaltungsspielraums der Bundesnetzagentur (BNetzA) auf. Mehr dazu in der Pressemitteilung von Kyon Energy.